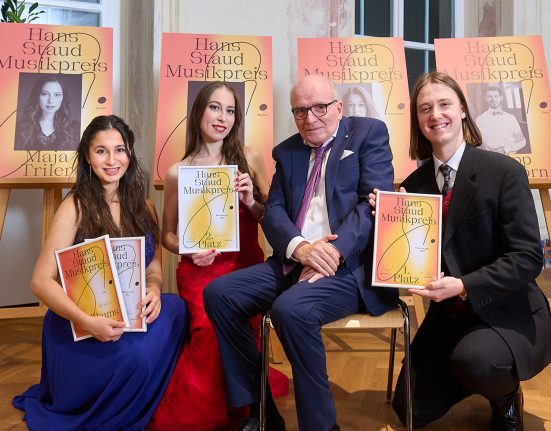

Mann der Stunde: Wolfgang Böck im Porträt

Wolfgang Böck ist Schauspieler, Fernsehstar und Intendant. Im Interview mit schauvorbei.at gibt er Einblicke in sein Tun, seine Berufung und sein einmaliges Leben, das nicht ohne ein paar gekonnte Eingriffe von Fortuna entstanden wäre. ...